無聲的枷鎖:職場中的情緒操控與集體沉默

《什麼是情緒勒索?》

情緒勒索是一種人際互動中的不健康模式,指的是某個人利用他人的情感需求來達成自己的目的。這種行為通常涉及操控、威脅或施壓,讓被勒索者感到內疚、恐懼或責任感,進而順從勒索者的要求。

在職場環境中,這種模式尤其值得關注。當組織中的關鍵人物運用情緒勒索手法時,往往會形成一種微妙而深遠的影響力,不僅改變個人行為模式,更可能重塑整個團隊的運作文化。

《組織中的情緒勒索現象》

集體潛意識的形成

職場中的隱性控制

在提出建議前會先評估「這會不會讓某人不高興」?習慣性地迎合某些情緒需求,即使這與工作效率相悖。逐漸失去表達真實想法的勇氣。 將「維持和諧」視為比「追求真理」更重要的目標。

沉默的共謀

這種現象反映了人類天性中對衝突的迴避,以及對群體歸屬感的渴望。然而,當這種天性被有意或無意地利用時,就可能創造出一個看似和諧,實則缺乏健康溝通的工作環境。情緒勒索通常遵循一個可預測的循環模式,提出幾個部分:

1. 要求階段(Demand):勒索者提出自己的需求或期望,這個階段看似正常的溝通。

2. 抗拒階段(Resistance):當對方表達不同意見或拒絕時,勒索者開始感到不滿。

3. 施壓階段(Pressure):勒索者開始施加壓力,試圖讓對方改變決定或順從自己的要求。

4. 威脅階段(Threat):如果施壓無效,勒索者會使用更激烈的手段,包括情緒威脅、道德綁架,甚至威脅結束關係等等,讓對方感到恐懼或內疚。

5. 順從階段(Compliance):在壓力和威脅下,被勒索者往往會妥協並滿足勒索者的要求,希望能夠緩解緊張關係,但這只是暫時的解決方案。

6. 重複循環(Repetition):一旦勒索者發現這種模式有效,就會不斷重複使用,形成惡性循環。

誘發內疚感:「如果你真的愛我,你就會…」、「都是因為你,我才變成這樣」

激起恐懼感:「如果你不這樣做,我就會離開你」、「沒有我,你什麼都不是」

製造羞恥感:挑戰對方的自尊心或價值觀,讓對方感到羞愧。

具體策略:責備受害者、質疑自我價值、過度依賴他人的感受、希望受到身邊人的肯定、過度重訓、過度遷就他人感受。

情緒勒索能夠成功,往往基於以下心理機制:自我懷疑 → 混亂不安 → 順從犧牲人

受害者開始質疑自己的判斷:怯懦恐懼 → 自我懷疑 → 妥協犧牲(恐懼驅使人做出妥協)

當您感受到以下情況時,可能正在經歷情緒勒索:

1. 感到被愧疚感綁架

2.經常自我懷疑

3.過度在意他人的感受

4.希望獲得身邊人的肯定

5.過度順從

6.過度遷就他人感受

設立界線:被勒索者需要學會設立個人界線,明確表達自己的立場和底線。

避免投射和依賴:不要將自己的責任感和他人的情緒反應混為一談。重要的是要認識到,每個人都應該為自己的情緒負責。

培養獨立思考能力:當面對他人的要求時,給自己時間思考,避免在壓力下立即做出決定。

情緒勒索是一種破壞性的人際互動模式,它不僅傷害被勒索者的心理健康,也會損害雙方的關係品質。在職場中,這種現象的影響更加深遠,可能重塑整個組織的文化和運作方式。

從個人覺察到組織改變,認識情緒勒索的運作模式是改變的第一步。當我們開始意識到某些「理所當然」的互動方式其實並不健康時,就有機會重新檢視和調整這些模式。這需要的不僅是個人的勇氣,也需要組織層面的支持和文化轉變。

重建健康的溝通環境,真正健康的工作關係建立在相互尊重、開放溝通和專業判斷的基礎上,而不是情緒操控和隱性威脅之上。這需要每個人都願意承擔起改變的責任,從小處開始,逐步創造一個更加透明和健康的工作環境。或許改變的過程不會一帆風順,但正如那句話所說:「光明總是從認清黑暗開始。」當我們能夠誠實地面對這些現象,就已經踏出了重要的第一步。

如果身處於這樣環境的你,或許你會感到很孤單無力, 讓你覺得能理解你的人少之又少,當你理解這個環境其實每個人都有賦予一些責任的時候,就不會對自己感到自責和懷疑,而是需要有更超然的態度看待這個現象。不用懷疑自己,心中朝向正向與對的答案,這份堅定和努力,或許還一時沒有辦法改變這個環境,但心中存有著這份良善,試著阻斷這樣的惡性循環,直到光明總會更靠近的時候。

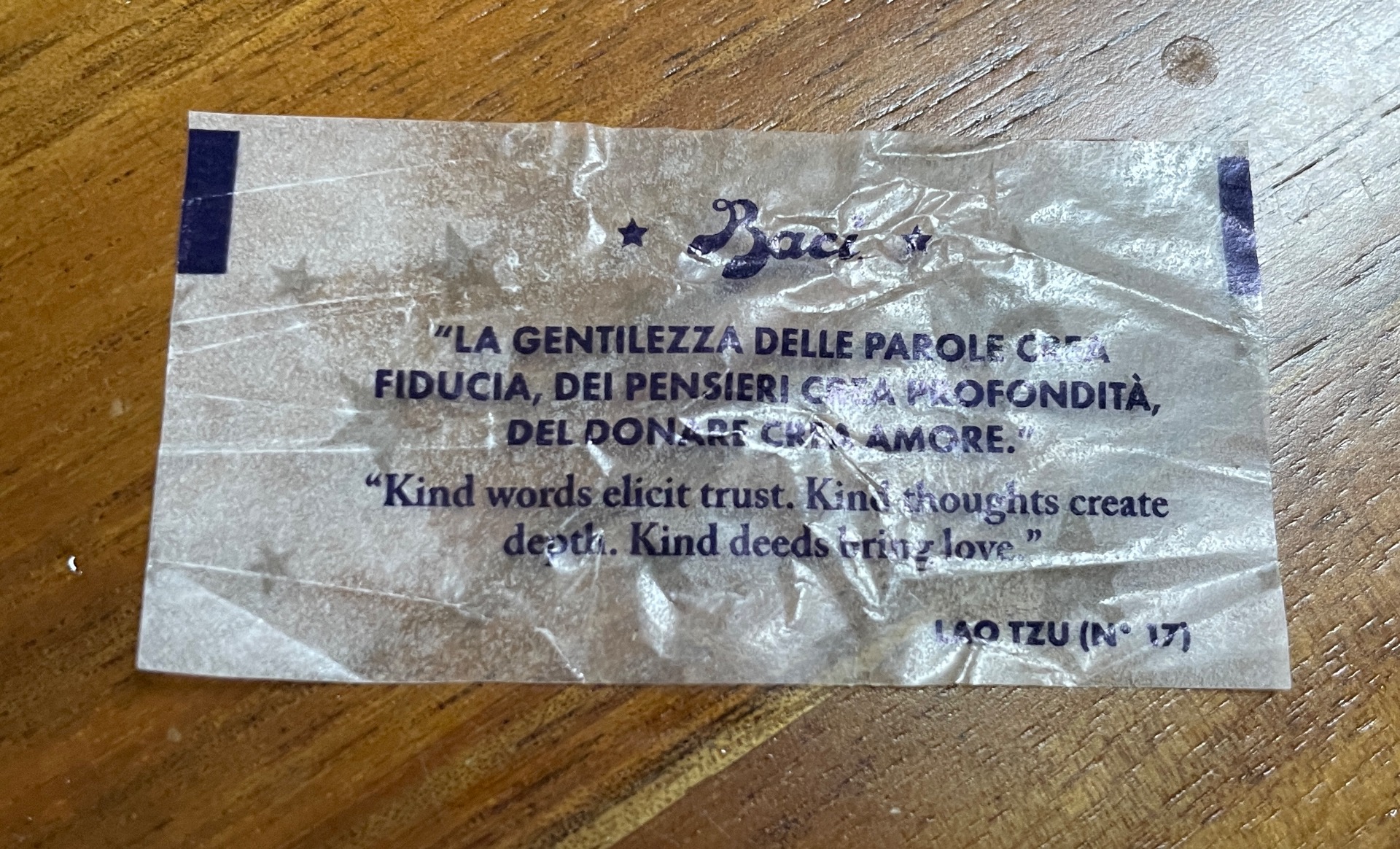

義大利文:LA GENTILEZZA DELLE PAROLE CREA FIDUCIA, DEI PENSIERI CREA PROFONDITÀ, DEL DONARE CREA AMORE.

英文翻譯:Kind words elicit trust. Kind thoughts create depth. Kind deeds bring love.

中文翻譯:善良的話語能建立信任,善良的思想能創造深度,善良的行為能帶來愛。

底部標註是 LAO TZU (N° 17),表示這句話出自老子,是第17號語錄。這是一句關於善良力量的智慧名言,說明了善良在言語、思想和行為三個層面,話語帶來信任、思想帶來深度、行為帶來愛。